農家ハンター応援団 フォトライターの髙木あゆみです!2024年12月彼らの現場で見て感じた事をレポートさせていただきます。今年最後のレポートです。

熊本県が取り組んでいる、有害鳥獣対策実践塾 第3回目が行われました。会場は戸馳島、県内の鳥獣対策担当課の方が20名ほど集まられ、オンラインでは県内外から視聴されました。午前から夕方まで、みっちり学ぶ会です。

プログラムはこちら》》

⚫︎ICTの機材や特徴について

⚫︎箱罠の現場で実践を見る

⚫︎ジビエの活用について

⚫︎アニマルウェルフェアについて

ICTを使った対策に必要なもの

農業との両立、本業との両立を実現するためには、ICTは強い味方。その機材にも種類があり、地域によって適しているものを選びます。

携帯電話のキャリアを使って通信するもの、独自の電波を使うものがあり、コストもさまざまです。いろんなタイプを紹介しました。

罠に動物がかかり、設置しているセンサーが作動したら、その信号を親機がキャッチして携帯電話に通知する仕組みになっています。センサーからの信号をキャッチし情報を飛ばす中継機も必要です。中継機は携帯電話の電波塔があるような場所に設置します。

中継機なしで直接通知が届くものもあります。無線スタイルや携帯電話のキャリアを使うものもあり、ランニングコストもさまざまです。中継機なしで直接携帯電話に通知が届くものもあります。性能や地域に合わせて選ぶことが大切です。

Q 何年ぐらい使える?

A モノによって、使える年数は変わるが8年とされていても6年くらいの感覚がある。九州は台風の影響か壊れやすいように感じるので、ジップロックに入れたりして長くもつようにしている。

Q ICTの導入によって見回りの簡略化はできるか

A 毎日の見回りは不要になる。しかし慣れずに導入をやめたところもある。最初の半年間が勝負です。その間、熱が冷める前に使い方をマスターするのが鍵。高齢者に立ちはだかる、スマホの壁を越えられたらICT導入の効果があります。

箱罠へ移動

市民の方が鳥獣被害に困ったら最初の窓口になるのが町の担当課。行政で機器や罠を導入することもあるしアドバイスも必要になるので知識が必要です。

箱罠こと、イノシシの習性、ICTのこと、捕獲のこと、質問の手もたくさん挙がります。

Q 箱罠は、どのくらいの頻度で動かすといいか?

A 最初の半年は置いてみる。初めの一頭に時間がかかるもの。あえて、入ったことのある場所の泥を入れたりしている。入るようになれば動かさなくていい。

Q カメラを置くなら、その位置は?

A イノシシさんのお尻側(入口側)に置く。フラッシュがあるので、箱罠側に置くと警戒するため。

Q 餌はどのくらい置くといいか

A その罠の特徴次第。簡単に落ちる罠は、少しでいい。自治体にある罠次第で決めるといい。

Q 電気止め刺し機を使うには免許がいるか

A 銃猟の免許は不要だが狩猟免許は必要。また、機器を自作する人もいるけど、ホームセンタークオリティになる。電気は見えないし危ないのでちゃんと買ったほうがいい。

ジップロックを活用して、機材を長持ちさせる工夫をしています。

ジビエファームへ

解体施設の紹介でジビエファームへ。

捕獲したシカさんイノシシさんの利活用のために、「解体施設をつくろう!」となりがちですが、「そこは慎重に」というのが農家ハンターの姿勢です。運営が大変だからです。産業家畜と違って野生動物はシーズンによって質も獲れる個体数、量が変わりますし、運び入れまでの時間や手際で品質が変化するので、誰が獲ったどんな動物も受け入れます!というのは難しいです。

また、ジビエとして買い取ってくれる先の確保も課題。あげるための肉なら簡単ですが売るための肉にするのはとても難しいのです。内臓など最終処理も課題でした。

ということで越えるハードルが思いの外多く、解体施設を運営するのは簡単ではないのが実情です。

一方で、堆肥化のマシーンは、鳥獣被害対策でどこでもぶつかる、「捕獲してどうする」という壁を低くしてくれます。捕獲後、埋める手間もなくどんな状態でもよく、活用できるからです。

ジビエの現状と課題

ジビエ利活用コーディネータの谷口秀平さんからの話もそれらにつながっていきます。

谷口さんは雲仙でイノシシの解体施設をしておられます。

今は大手企業もジビエに注目し始めているけど、大手さんとする場合は量の確保がまた課題だったりします。シーズンによってもとれる量が違いますし、味も変わります。

ジビエ施設運用の課題を、谷口さんはこうまとめられました。

課題》》》

①止め刺し技術・・・止め刺しに個人差があると味にも差が出てくる。講習会などの実施必要

②勘・経験・度胸 ではなく流通スタイルに伴った精肉をする・・・ばらつきをなくす!衛生面も精肉も。

③販売アイテムの偏り・・・売れる部位と売れない部位に偏りがある。加工品にするにも発注にはロットが必要になり、販路がない中で作るのは難しく余ってしまうことがある。

④価格の考え方・・・決まった量を同じ品質で出せないため、味の乗らない夏の分まで別のシーズンで賄おうとする。と、高くなってしまう。

動物の福祉:アニマルウェルフェア

講師は、東海大学農学部 動物行動学研究室の、伊藤秀一先生です。

アニマルウェルフェアの歴史から学びましたが、とても興味深かったです。

なぜここでアニマルウェルフェアを学ぶかというと……

命に関わることに携わる以上、学んでおく必要があると稲葉たっちゃんは考えています。動物を大切に思う気持ちは、愛護者だけではなく駆除に従事する人も含め多くの人に共通しています。駆除したくて命を奪っているわけではありませんが、農業や人的な鳥獣被害の対策や、森林の多様性などの面から避けて通れません。

アニマルウェルフェアと動物愛護の視点の違いも分かりやすかったです。

先進的とされるヨーロッパでの動物観の移り変わりや、アメリカやアジア、日本での取り組みなども教えていただきました。

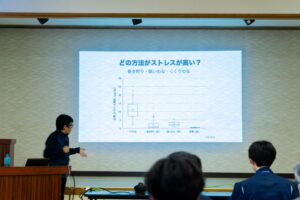

アニマルウェルフェアは、動物に余計なストレスを与えない。ストレスを緩和する方法を選ぶ、ということのようにわたしは受け取りました。

アニマルウェルフェアの視点でいくと、動物園の動物は、いつも餌を適正量食べお腹は満ちても行動としては満たされません。野生の肉食動物は、獲物を捕まえて、皮や骨などをよけながら時間をかけて食べます。1日の大半を食事に関することに使います。動物本来のあり方に近づけるため、熊本市の動物園でもイノシシの子どもを形のあるままで給餌する「屠体給餌(とたいきゅうじ)」を定期的にしています。感染症などのリスクを考え頭や皮、内臓はとったイノシシさんですが、ブロック肉ではなく動物の形のままの姿、骨をよけながら食べることになります。

喜ぶ子もいれば慣れていなくて食べれない子もいるそうですが、食べた子はその給餌の後、ストレスを表す行動がしばらく減るそうです。

動植物園での屠体給餌の際、「餌となるイノシシさんのアニマルウェルフェアはどうだったのか?」という声もあったそうです。確かに。アニマルウェルウェアは0か100で語られるのではなく(ストレスフリー、ストレスゼロは無理なので)グラデーションの中でよりストレスのない状態にすることです。

そのためには、止め刺しまでの時間や仕方が影響します。罠にかかってから長時間拘束しない・止め刺しの際は急所を狙ってすみやかに仕留めることです。これは農家ハンターで心掛けていることで、ジビエハンター育成のHPでも記されています。

そしてまた、「止め刺しをする人のメンタルケアも重要だ」とたっちゃんは言います。精神的負担は相当なものだからです。理解が増え従事する人が増えることも重要ですが、ケアもセットで体制を整えていく必要性を感じます。

番外編:お昼ご飯はジビエランチBOX

今日のお昼ご飯は、松橋の野の花さんのジビエランチです。井上くんが捌いたイノシシさんを野の花さんがいろんな食べ物に変身させてくれました。メンチカツにボロネーゼ、洋風そぼろご飯にハンバーグ…ハムとイタリアンスープも添えて。

蓋を開けて第一声、「わぁ〜!」と声が上がりましたよ🎵

さて、今年もお付き合いいただきありがとうございました。来年も農家ハンターを追っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。良い一年をお迎えください。