農家ハンター応援団フォトライターの髙木あゆみです。

今回は、熊本県主催「鳥獣被害対策 実践塾」のレポートをお届けします。

本実践塾は、県内市町村の担当者向けに開催されているもので、全3回のプログラム。今回はその第3回目として、戸馳島を会場に行われました。

現場を実際に見て学ぶフィールドワークと、関係者のリアルな声が詰まった内容でした。

【レポートのポイント】

◆ フィールドワーク1:箱罠 〜設置と考え方

◆ フィールドワーク2:減容化施設の役割と課題

◆ フィールドワーク3:ジビエファームの現場

◆ 座学:ジビエ利活用の現状と課題

◆ 現場の声を聞く!当事者トークセッション

フィールドワーク①|鳥獣被害対策における箱罠の考え方

最初に訪れたのは、イノシシの箱罠設置現場です。

狩猟と鳥獣被害対策としての捕獲は、似ているようで性格が異なります。

狩猟は嗜好性があり、山に入って行うもの。一方で鳥獣被害対策は、地域や畑に出没し、人や暮らしに被害を与える “加害獣” を、集落や農地周辺で捕獲することが目的です。

狩猟は時期が定められていますが、鳥獣被害対策の捕獲は通年で実施可能です。また、銃を使う狩猟とは異なり、山奥に箱罠を設置することはありません。

箱罠の設置場所は変えるべき?

参加者からこんな質問がありました。

| 箱罠の位置は変えますか?

これに対しての答えはこうでした。

| 「捕獲できないのであれば変えます。設置時には獲れそうな場所を選びますが、獲れない場合は、獲れない理由を考えて設置場所を変えることが大切です」

獲れる罠かどうかの判断基準

-

事前にエサだけを置いて様子を見る

-

近くに獣道があるか

-

お尻をこすった痕跡がないか

こうした点を確認します。

判断が難しい場合は、猟友会に相談し、協力を仰ぐことも重要だそうです。

新しい箱罠を設置する際の注意点

-

シルバーのメッキ部分は、塗装した方がよい場合もある

-

色よりも「匂い」への配慮が重要

-

設置前にしばらく野晒しにして人工的な匂いを落とす

-

捕獲実績のある場所の土を使い、野生の匂いをつける

動物に警戒させない工夫が欠かせません。

片開きゲートが選ばれる理由

両開きタイプは中央に蹴り糸があるため、動物が奥まで入らないまま扉が閉まり、逃げられる可能性があります。

ただし、大型の箱罠では両開きが適している場合もあります。

箱罠とくくり罠のメリット・デメリット

〈メリット〉

-

くくり罠:低コストで設置しやすい

-

箱罠:安全性が高く、捕獲後すぐに駆けつける必要がない

〈デメリット〉

-

くくり罠:動物が動ける範囲があり危険。ワイヤー切断や反撃のリスク

-

箱罠:設置やエサに工夫が必要で手軽ではない

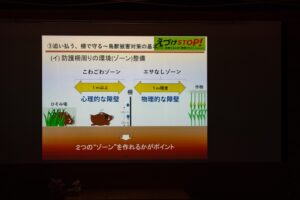

罠は「守り」とセットで効果を発揮する

いくら罠を設置しても、地域に簡単に食べられる作物が放置されていれば意味がありません。

例えば、周囲にみかんが落ちていれば、わざわざ危険を冒して箱罠に入ることはないからです。

鳥獣被害対策の基本は、獲る前に「まず守る」こと。

「餌付けSTOP」の取り組みがあってこそ、罠は効果を発揮します。

フィールドワーク②|減容化施設が担う役割と課題

捕獲後の処理は、今なお大きな課題です。

ジビエ利活用は全国的に進んでいますが、解体後に残る骨や内臓などの残渣は産業廃棄物となり、処理コストが大きな負担になります。

経験を積めば、解体前にジビエ向きかどうか判断できる場合もありますが、解体後に不適と分かるケースも少なくありません。

焼却処分には、住民理解や焼却施設整備が必要で、数億円規模の費用がかかります。

山中での埋設処理も簡単ではありません。

重機が入れない場所では手作業で、1.5m以上の穴を掘る必要があります。

現場では「欲しいのは人手ではなく“穴”」と言われるほど、過酷な作業です。

こうした課題を救う存在が減容化施設です。

ただし、課題もあります。

減容化後にできる「イノシシパウダー」をどこで、どう活用するか。

堆肥としての活用を目指し、現在も模索が続いています

フィールドワーク③|ジビエファームから見える現実

ジビエファームでは、前施設長の井上さんが説明を担当しました。

趣味で捕獲した肉を分け合う「猟師肉」と、出荷する食品としてのジビエは全く別物です。

衛生管理を徹底した環境で解体することで、品質と味が守られます。

始めてすぐのジビエと、学びを深め経験を積んでからのジビエは全然違ったそうです。井上くんは、自身の失敗談を交えながら話しました。

ジビエ事業のリアル

ジビエの精肉を手探りで始めた農家ハンターでは、初めて直面することばかりだったそうです。

・捕獲した全個体がジビエになると思っていた

・実際は小さい個体や病変のある個体も多い

・1頭から取れるジビエは約3割

・残り7割は処理が必要

・経費は3割の肉から捻出しなければならない

民間事業としては、非常に厳しい現実です。

そのため、いきなり食肉加工施設を作るのではなく、減容化施設から始める流れが望ましいという考えが示されました。

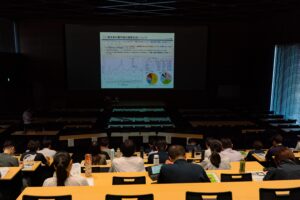

座学|熊本県におけるジビエの現状と課題

「ジビエ利活用について」と題して話されたのは、

くまもとジビエコンソーシアム 事務局長・田川敬二さんです。

熊本県内の処理加工施設は、

-

公設民営:10か所

-

民設民営:9か所

施設のない市町村も多く、地域によって利活用の差が生じています。

捕獲数は多いのに、鹿のジビエが不足するという矛盾も起きています。

ジビエ流通の難しさ

-

時期による品質・量のばらつき

-

安定供給が難しい

-

注文は少量・高品質志向

-

卸が介在しづらい構造

この課題を解消するため、ワンストップで常時受発注できる仕組みづくりが検討されています。

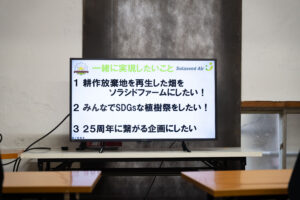

現場の声を聞く!当事者トークセッション

有害鳥獣駆除に携わる4名によるトークセッションも行われました。

「地域を守る」という理想だけでは続かない現実。

行政や地域がどう関わるかを考えるためのプログラムです。

有害鳥獣駆除に取り組む4人によるトークセッションは面白かったです。

ゲストは、芦北地域より渡邊義文さん。猟友会事務局長。

そして不知火町の河野通尚さん。柑橘農家であり農家ハンターメンバーでもあります。

それから昨年までイノPに勤めていた井上拓哉さん、そして稲葉たっちゃんの4名です。

シビアな話ですが、従事する人がいなくなれば地域にとっての痛手です。誰もがやりたがることではなく、精神的にも肉体的にもハードです。また、捕獲した人には捕獲報奨金が出ますが、罠を設置したり事故で死んだイノシシの撤去を頼まれたり止め刺し(命を止める作業)だけをしたりと、金銭的にもメリットがない作業だけを担うこともあります。

たっちゃんが自分の地域で、地域を巻き込んで対策を進めなかったために「イノシシのことは、達也にさせとけばいい」という空気ができあがってしまったという失敗談を時々話されます。

いくつかピックアップしてリアルな(叫び)声をお届けします。

・『イノシシが捕まったけん来てくれ』と呼ばれて行ったらすぐそばに農産物の残渣の山。まず守りを固めて、近づけないようにしてくれ!

・依頼を受けて罠を設置に行っても、地域内で合意形成がとれていないことがある。合意形成は事前に自分たちでしておいてほしい。

・自分の地域はチームで取り組んでいるが、隣の地域が「あそこにやってもらえばいい」と他力本願になっている。

・止め刺しだけ頼まれる。自分もできればしたくはないし、やっても報奨金は捕獲した人にしか入らない。

・埋設場所の確保、運搬用の軽トラの支援があるといい。

・熟練者のルール違反があり、指摘すると怒られる。

・行政の猟友会への関与が不足すると、上層部にとって都合よく物事が進む。機材が若手や末端まで行き渡らなかったり、難しい案件や雑務だけが若手にまわってきたり。行政には農村のため集落のためにもっと関わってもらいたい。どうかビビらないで入ってきて!笑

・「やって当たり前」という空気感や態度を地域の人や行政から感じたら、一気にモチベーション下がる。

見えてきた課題

-

行政職員の知識習得

-

住民への啓発と講習の実施

-

猟友会が捕獲に集中できる環境整備

-

行政の積極的な関与

- 報奨制度・手当の見直し

誰かを責めるのではなく、率直な思いが語られた時間でした。

取材を終えて

これまで5年超、農家ハンターやイノPを取材をする中で、

「なんで自分たちがこんなことしなきゃいけないんだ」

という空気を、井上くんやたっちゃんから感じたことはこれまで一度もありません。

ボランティアのような要請があったとしても

地域のため未来のために粛々と、知識を深め、研究し、実践していました。

時に理不尽なこともあるのだと今回知りました。

他の皆さんからのお話もありましたが、

感謝と協力

これに尽きるでのはないかと思います。

ということで、これまでにない実践塾、おつかれさまでした!