農家ハンター応援団フォトライターの髙木あゆみです。

今回は、天草市で開催された果樹農家向けの鳥獣被害対策講座についてレポートします!

天草市では、2024年度のイノシシ捕獲頭数が 1万頭を超えるほど。被害の多さと対策への力の入れ具合は県内でも際立っています。

また、イノシシをまるごとパウダー化できる大規模な減容化施設も整備されており、環境面でも先進的な取り組みが行われています。

今回の講座は、その天草市有明地区で実施されました。

【レポートのポイント】

◆ 天草市ではイノシシ捕獲数が1万頭超え。急増の背景と現状を紹介。

◆ 講座テーマは「まず守る」。捕獲より先に押さえるべき基本を解説。

◆ シカ被害が広がる前に備える大切さと、果樹農家が取るべき侵入防止策。

◆ イノシシの習性や繁殖期を踏まえ、対策の“がんばりどき”を整理。

◆ 天草市の手厚い支援策と、地域全体で取り組む重要性をレポート。

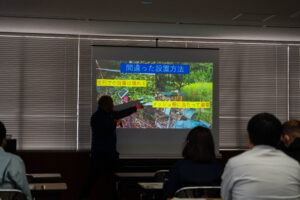

講座のテーマは「その対策、本当に正しい?」

鳥獣被害対策と聞くと「まずは捕獲」と考えがちですが、講座では開口一番、

「まずは守ることが鉄則です」

というお話から始まりました。

シカ被害が広がる前に

天草市は、現状ではシカの生息数は多くありません。

しかし、シカはパール柑や晩柑の葉が大好物。果樹農家にとっては大きな脅威となるため、県南部のように増える前に、侵入を防ぐ対策を進めることが重要だと説明されました。

天草市のイノシシ状況:10年間で大幅増

2024年度の天草市におけるイノシシ捕獲頭数は 10,152頭。熊本県内でも突出しています。

10年前は約300頭。捕獲技術の向上もあるものの、個体数そのものが増えていることは間違いありません。

講座では、イノシシを減らすのが難しい理由を2つ挙げられました

①とても頭がいい

イノシシは学習能力が高いため、相手を「知る」ことで初めて対策が効果を発揮します。賢さと執着心を侮ってはいけません。

② 増えるスピードが速い

イノシシは、一度の出産で4〜5頭産むと言われていましたが、栄養状態が良くなったからか8〜10頭産むこともあります。1頭から5〜10頭・・・全体の7割を捕獲しないと実質的に減っていかないと言われています。

箱罠やくくり罠を設置している方も多く、「罠の見回りに1日に2時間かけていられない」というたっちゃんの言葉に頷いておられました。

対策の「がんばる時期」はいつ?

たっちゃん曰く、

年中がんばる必要はない。タイミングを知ることが重要とのこと。

-

狩猟期が始まるとイノシシは里に出にくくなる

-

12月後半から発情期に入る

-

4・5・6月に出産

-

ウリボーが出てくるのは7月頃

こうした生態を知ることで、最も効果的な時期に集中して対策できるのです。

捕獲の前に「餌付けしない」環境づくり

講座で投げかけられた質問。

「傷のあるみかんをその辺に捨てていませんか?」

心当たりのある農家さんもいたようです。

しかしイノシシにとっては、傷んだみかんでも立派なごちそう。

稲についても、一番穂を食べられれば大問題ですが、二番穂は農家側が気にしないため、結果的にイノシシの「美味しかった経験値」になってしまいます。

一度「ここに餌がある」と学習されると、何度でもやってきます。

つまり、

✓ イノシシが来る場所に捨てない

✓ 収穫後は圃場を耕す

これが“知らないうちの餌付け”を防ぐ重要なポイントになります。

話題は電気柵の対策にも移りました。

電柵、2年で効かなくなるという声が時々たっちゃんの耳に入りますが、「そんなことない!」。

テスターで電圧測って、4000v以上流して、下から20cm、40cmに合わせて電線を張ったらちゃんと効果ありますから!!

といつもゴリゴリに伝えています。

天草市の本気度は「予算と施策」に現れている

天草市は鳥獣被害対策に1億円規模の予算を投入しています。これは全国的に見ても大きな数字です。

捕獲報奨金も他地域より高めに設定されていますが、現在は「守りの対策」を強化する方針に伴い、やや抑えられ始めています。

その分、防護柵の設置補助金が手厚いという話もありました。

限られた財源で効果を最大化するために、行政と地域が一体となって学び、守る体制をつくっていく——。

これが天草市の目指す方向なのだと感じました。

たっちゃんも「他の市町村と比べても本気度がすごい」と驚いていました。

参加者から「柵で畑を囲おうと、他の畑に行く」という声がありました。

そうです。

だから集落で対策をできるよう皆で学び、考えていくことが大切です。鳥獣被害対策はチーム戦!

柵や罠の種類、設置場所、地域で考えてレベルアップして守っていきましょう と締め括られました。