農家ハンター応援団 フォトライターの髙木あゆみです!

2025年1月彼らの現場で見て感じた事をレポートさせていただきます。

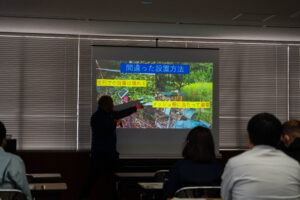

御船町で行われた【上益城地域 鳥獣被害防止対策担当研修会】にお邪魔してきました。

上益城郡の各町の鳥獣被害に対する担当者からの要望を受けて開催されました。

稲葉たっちゃんが対策の概念や地域での取り組み方のコツなどをお話しし、

防護柵で信頼のおける防護柵メーカー、末松電子製作所のご担当者から具体的に柵のことを学ぶという内容でした。

みなさんの困りごと

鳥獣害対策の基本についてや熊本での被害の状況などについてお話したあと、「困っているということがあればそれに合わせて話しますのえ教えてください」ということで、それぞれの困りごとや質問を寄せてもらいました。

◆ 鹿対策に困っている。2mの柵も飛び越えると言われているが、柵にはどのくらいの高さが必要か

∟ 高い柵を飛び越えることもあるが、鹿を含め多くの動物は、追われたり危険を感じたら柵を飛び越えて入るけど、そうでなければ基本下から入ってくる。下をまず守ること。

◆ くくり罠での止め刺し(命をとめること)はどうするといいか

∟ くくり罠で捕獲した動物に近づくのは危険が伴うので、空気銃が安全。免許も銃も要るが、動物に近づく危険性や精神的にも負担が少なく、散弾銃に比べて音も小さい。

「『電気柵は効かない』という声をよく聞きます。そういうところの大半は夜だけ電源を入れて昼間は切っていたり、電流を測るテスターを持っていなかったりします。対策の方法はどこでも同じことが言われていて、行政としても対策は頭打ちになっている印象を受けるが、一つ一つ効果の上がることを愚直にやっていくことが重要です」とたっちゃんからのメッセージです。

電気柵の設置研修

イノシシと人間、感じる痛みは同じです。イノシシは頭がいい。その頭の良さを使った対策が電気柵です。電気柵は心理柵。「痛い・怖いを知って、その先に行かなくなる」ことを狙うものです。

その電気柵の張り方を分かりやすく教えていただきました!

《電気柵の張り方》

① 見回り

張りたいところを見回り、電気の流れを妨げるものがないかを確認します。必要に応じて草刈りしてからがスタートです。

② 支柱を打ち込む

深さは30cmほどで抜けないように。木槌がおすすめですが金槌でも◎。

支柱と支柱の間隔は4mほど。大人の足で七歩くらいです。

この時に人が立つ位置は獣側。山側とも言えます。作物側から打つと、自分の打ちやすいところを選んでしまいます。私たちが考えなければならないのは、動物の都合や目線です。イノシシは、開けたところが苦手です。その先も怖がります。だからあえて獣側にすることで畑きわきわにせず、少し開けたところをつくるためという意味もあります。

人間の行動と動物の行動のクロスするところが穴かもしれません。

③ 電線を張る

張り方はピンとしつつピンとしすぎないように、たるませないように。動物がぶつかればたるみますし、そこで「ここから入ったか?」と推測できるようになります。そしてイノシシは70〜80kgあるので石を持ち上げるほどの力がありますので、ピンとしすぎない遊びが必要です。

それから、メーカーによりますが、クリップは畑側に来るようにします。

④ 機械について

機械は地面に置かないようにしてください。湿気対策です。雨対策はしていますが防水ではありませんでの水に浸かるのは避けたいところです。風雨から守ろうとビニール袋や肥料袋をかける人もいますが湿気ってアウトなのでご用心。どこに置くかというと、一緒に売られている専用のものを使わない場合は、太めの角材につけたりして浮かせてください。

ま選び方も重要です。ちゃんとした本体を購入すれば、不幸な事故は起こりません。電気もずっと流れているのではなく、1秒おきなど一定のリズムで流れているので安心です。

⑤ アース

アースの打ち込みも重要です。地面にぽんと置いてあるだけでは電気はうまく流れません。まとめて打つ・半分しか打ち込まないというのも効果がありません。例えば果樹を守ろうとしているなら、木のそばなど陰になっているところ、湿っているところを選びます。アースの線も地面に入れ込んで隠してください。

以上、電気柵の張り方をまとめました。

誰にでもできるのであえて学ぶ人は多くないかもしれませんが、効果を出すには一つ一つ専門家に学べば早い!ということなんですね〜

↓これは、シカさん用電気柵です。大抵は、下から3段目、4段目で感電していることが多いようです。

わたしのゆるゆるな絵で恐縮ですがわかりやすく描くとこんな感じです。

例えば、もともとイノシシ対策に電気柵をしていたところにシカさんも来るようになって困っているということがあれば、こうして追加するという手もありますね。

アナグマやアライグマも畑にはよく遊びにきます。彼らは掘って突破口をつくります。そんなときにはこちら【小動物用ネット】!

電気防護ネットと、下に敷いてあるのはマイナスシートと呼ばれるものです。、雑草を生えないようにするマルチシートに似ていますが用途は全然違います。マイナスシートには電線が編み込んであります。草刈りの頻度を減らすために電気柵の下にマルチシートを敷いている方もいらっしゃるようですが、マルチシートと電気柵の組み合わせだと1000〜2000V下がってしまいます。電気柵の効果が薄れるので要注意ですね。

ここからはQ&A!

Q 電気柵の機械本体を守るにはどうしたらいい?

A 基本的に野ざらしで構いません。もし壊れたら修理できます。

Q さる対策は?ブドウ棚や栗畑に入るので困っています

A サル用の電気ネットもあります。メッシュ柵の上に張るものもあります。 一匹感電すれば、他のサルも入りません。

Q 乾燥対策は?

A 通電をよくするためには水気、湿気が必要ですので、水をまければいいけど難しい…そんなときにはマイナスシートが効果的です。乾燥した場の救世主です。または、獣道を見つけたらそこを守る。水を撒いたり、鉄板を敷く人もいます。どうしようもない場合は電気柵から金網柵にかえて成功した事例があります。

今回、わたしも電気柵の勉強になりました。

理科が苦手だったので電気の流れる仕組みもよく分かっておらず(^^;)

悲しい事故のニュースの記憶もあり、なんとなく危険で怖いものという印象もありました。しかし正しく作られたものを適切に使えば誰かが命を落とすこともありません。

農家ハンターにくっついて行くと、「電柵は効かん。困っている」とよく聞きます。

でも、たっちゃんはいつも言います。

「電気柵は効果ある!」

電気柵の可能性を信じて、正しく対策していきましょう〜!