農家ハンター応援団フォトライターの髙木あゆみです。

今回は、熊本県が主催する行政担当者向け研修『鳥獣被害対策実践塾』の第1回の様子をレポートします。

鳥獣被害の実態や対策の基本を知り、各市町村でどのように対策を進め、どのように住民へ働きかけていくか具体的な事例とともに学びを深めるもので、全3回開催されます。

【レポートのポイント】

◆ 行政×地域×農家ハンターの協働

◆ 現場から学ぶ鳥獣被害対策と合意形成

◆ 住民主体で進める地域防除

◆ 江戸から続く、日本の害獣管理の知恵

野生鳥獣による被害の実態と対策の基本

どのような対策が有効なのか、担当者の方も最初は知らないことが多いのが実情です。こうして学びを深めることで地域に知識を渡してくださいます。

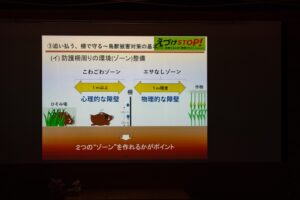

えづけSTOP!と合言葉のように言いますが、何が餌付けにつながるのかのイメージが具体的になってきたかと思います。

メモを取る方の人数、メモの量は、これまでのセミナーや講座の中で群を抜いていたかもしれません。

東海大学内のホールの広さ、美しさ、映画館サイズのスクリーンに驚きました。。。

みなさんも驚いておられました笑

行政の担当者の方にとって重要なことは、地域のみなさんとどう足並みを揃えて取り組んでいくかです。

行政が前を走りすぎても、地域に対して非協力的でもうまくいきません。補助金の情報や、経験に基づかない確な対策の方法をこうして学べる機会を得やすいのは行政だからこそです。

どうやって足並みを揃えて取り組めるか、合意形成をしていくかを、これまでの農家ハンターの活動を事例に挙げながら、楠田さんが話しました。

涙のトークセッション

登壇されたのは次の皆さんです。

阿蘇市担当者 宮岡さん、阿蘇市山田地区 区長・笹原さん、阿蘇市山田地区 中西さん、

南小国町担当者 麻生さん、前担当者 武田さん、 南小国町 波居原地区 区長・井野さん。

阿蘇市のこれまでの取り組みや南小国町での取り組みは前のブログをご覧ください。

南小国町での取り組み: https://farmer-hunter.com/blog/5481

阿蘇市から南小国町へ視察の様子:https://farmer-hunter.com/blog/5144

阿蘇市での取り組み: 阿蘇市山田地区の取り組み

南小国町 波居原地区の取り組み

南小国町 波居原地区の井野区長から、鳥獣対策に取り組み始めたきっかけとして、町の代表者を集めて開催されたセミナーがあったと話されました。

・これまで自分たちがそれぞれ取り組んでいた鳥獣害対策は、間違っていることがたくさんあった。

・地区の皆さんに周知する必要性を感じて、地区でのセミナーを行うよう依頼した。

・イノPが持ってきてくれたジビエの加工品が楽しみで来るきっかけになった人もいた。

・同じ農家で、同じ悩みを持って取り組んできた農家ハンター/イノPだからこそ、自分たちが悩んでいることを理解した上で話してくれた。それが町の皆さんの心に届いたのだと思う。

・その結果、電柵に触れないように草刈りをマメにしたり、見回りの際に電圧を測ったりするようになった。

稲葉たっちゃんは、「これまでの活動が地域に届いていた」と、思わず涙ぐんでました🥲

阿蘇市 山田地区の取り組み

2年ほど前、阿蘇市で自治会長向けに講演をした際、取り組みたい地区がないか問いかけました。そこで手を挙げたのが山田地区でした。

阿蘇市山田地区の笹原区長と農家の中西さんから、阿蘇市山田地区での動きについて紹介がありました。

・前任の区長が「やろう!」と手を挙げてくれていた。

・近年イノシシが川を越えてやってくるようになり、畑での被害も増え、住居の周りに野生動物が出てくるようになり、人的被害を一番心配していた。

・若手のメンバーに相談したところ、やれるだけやってみようという話になった。農家の中でも鳥獣害問題について意識が高まり、狩猟免許取得者が数名いたこともあり、集落をあげて取り組もうという空気ができた。

・南小国町に視察に行き、対策の事例を見せてもらった。

・7月に800mほどの防護柵をイノP指導のもと、みんなで張った。それから2ヶ月、動物には入られていない。

みんなで取り組む地区の共通点とは?行政と地域が協力できる条件

阿蘇市や南小国町で「みんなでやろう!」と手を挙げた地区には、いくつかの共通点が見えてきました。

それは、被害の深刻さだけでなく、地域のつながりの強さやリーダーの存在など、日常の中にある要素が大きく関係しています。

阿蘇市の特徴

集落としてのまとまりがしっかりしている地区が手を挙げる傾向にありました。

さらに、代表者が農家であり、自らが被害を受けている当事者であるかも大きな要因かもしれません。

その危機感が、地域全体の動きを後押ししていました。

また、若手農家が積極的に参加し、リーダーを支える体制があるのも特徴的です。

「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識が芽生え、行動に結びついていました

南小国町の特徴

一方の南小国町では、地域にリーダーシップのある人物がいることが強みでした。

日頃から草刈りや花植え、子ども会などの活動が盛んで、住民同士の信頼関係が深く根付いています。

そのため、新しい取り組みも自然と受け入れられやすく、助け合いの文化が鳥獣害対策にも生きているのかもしれません。

共通する成功のポイント

阿蘇市・南小国町の事例を比べると、成功する地区にはいくつかの共通点がありました。

-

主体性:行政任せにせず、「自分たちの課題」として取り組んでいる。

-

リーダーの存在:信頼される人が中心となり、地区全体を巻き込んでいる。

実践後、どう変化したか

・阿蘇市山田地区では、800mの電気柵を張った時、みんながみんなやる気があったわけではなかった。しかし各々取り組んでも地域全体での解決につながらない、みんなですれば見回りも分担できるということを説明していき、合意形成ができてきた。

・柵を張る作業はボランティアだったが、今後は日当が出るようにしたい

柵を張る場所をどうやって決めたか?

・各集落から候補地を一つずつ出して、役員会でさらに絞り、イノPに相談して決めた。

・被害の大きさや維持管理していける後継者がいるかなどを踏まえて決定した。

行政はどのような役割があるか

・市役所、役場、どうにかしてくれという声が多く届く。対策は住民主体であることを丁寧に説明し、ともに学びながら進めていく姿勢を大切にしている

・行政主体になると、「やらされている感」が出てくる。声も届きにくくなる。

民間の農家ハンター/イノPや第3者の役割

・行政からだと住民に届きづらい声も、届けることができる。コミュニケーションが円滑になる。

・お酒を交えた交流会で、距離が近くなり話しやすくなることがあった。

参加者の方からの質問もありました。

「日頃の集落での活動はどんなふうに生まれているか?鳥獣害対策に行く前の、集落の活動を知りたい。」

・子供会、春と秋の草刈り、老人会、婦人会、花植え、子どもたちのスイカ割り、体験学習など日頃の活動は充実している。

・牧野の維持管理が大変な地域でもある。人と動物の棲み分けが今後ますます課題になる。もともと活動のほかに、野焼きの文化があるので、地域で協力して取り組む風土があったのは結束は強いのではないか

今後の抱負

・高齢化が進み、農業に携わる人は減っていく。その中でいかに今の農地を実施していくか、今の地区を維持していくのかという課題に、町といろいろな方々の意見を聞きながら、今後の課題として取り組んでいきたい。

南小国町

・3地区での取り組みを町の優良事例ということで、町内に広げていきたい。

・鳥獣害対策もしながら、農地を守り、儲かる農業をしていくのは本当に難しい課題じゃないかと日々感じている。地域の皆さんと協力しながら農地を維持していきながら、儲かる農業を実践して、若い人たちをいい地域に残していく活動をでやっていこうという思い

阿蘇市

・阿蘇市はどちらかというと、鳥獣害対策は遅れている方。山田地区が成功事例となって、他の地区に波及していければ。

ワークショップ!各地域の事例を聞いて自分の地域で取り入れたいこと

グループを星座の名前で分けてワークショップを行いました。

自分たちの地域で、どんなことを取り入れたいか?

明日から生かせるように、具体的なこと話し合い、シェアする時間でした。

・モデル地区をつくる

・第3者を交えることで潤滑油をつくる

・住民主体であることを伝えていく

・集落ごとの勉強会を実施

・リーダーとサブリーダーの確保

・農家以外の人も巻き込んで、地域みんなでえづけSTOP!

・共有地という概念

・地域と畑は自分たちで守る!理念を伝える

などが上がりました。

東海大学農学教育実習センター長・岡本智伸先生による講演

最後のプログラムは、東海大学農学教育実習センター長・岡本智伸先生による講演です。

学生さんも参加されていました。

わたしがおもしろかった点を独断と偏見で要点をお裾分けしますね。

・2000年頃は、九州では被害がありつつもそこまで深刻ではなかった。九州は平野部が広いため生息密度が農地に迫っておらず、脅威に感じる必要がなかった。

・被害というのは人間が感じていること。人間が動物にとってどんな環境を作っているのか、行動、活動、考え方が大きな要因になっている。

・4つの管理

①生息環境の管理 ②被害防止の管理 ③動物の個体種の管理 ④仕組みの管理

・【シカ】阿蘇には牧草地がある。冬でも緑の牧草地があり、そこに入ればシカにとっては餌がたくさん!1ヘクタールあたり冬場に11頭を養えるくらいのものがある。死なない、増えていく、無意識の餌付けになっている。

・シカは、ジャンプして餌場に入ると思われているが、ジャンプには怪我の危険が伴うためそんな簡単にしない。通常はツノが邪魔になったとしても、潜れるところを探していく特性がある。動物の特性を知る。

・ピンクのテープなどの感覚刺激をつかった防除実験結果・・・餌があれば入ってくる。数日で効果がなくなる。

・地域の人のパワーが、野生動物を入れないバリケードのような役割を担っている。

・地域を守ることが、自分の農地を守ることにつながる。全体がハッピーにならなければ個々のハッピーにつながらない。

害獣の管理技術が江戸時代まで発達していた!

・江戸時代は石垣で動物の侵入を防いでいた

・鉄砲は農家に集められていて、捕獲した人への報酬などもあり、対策の中心には農家がいた。

↓

・西洋では、狩猟によって多くの野生動物が絶滅していったが、日本では、野生動物への愛着や信仰、神話などから乱獲に至らなかった。里山に出てきた動物を捕獲するやり方がとられていた。

↓

・西洋が日本の動物の毛皮や羽毛を買い付けるようになり、動物が減る。獣害が起こらなくなる。その後、鳥獣保護法で守られるようになった。

↓

・経済成長が進み、保護も進み数が増え、勢力を拡大していき、1990年代から農業ヤバいな…ということになった。

・日本では約140年間、害獣管理の技術をほとんど使わず、知識が途絶えてしまっている

・放棄地が増え、そこに動物が入ってくる。

ということで、農家が鳥獣対策の中心的役割を担うのは、江戸から続く日本における害獣管理のやり方だったのですね!

締めくくりにふさわしい講演で、私自身も多くの学びを得ました。密度の濃い一日、本当にお疲れさまでした💡